KAWATANA GALILEO CLUB

○25.04.01 かわたなガリレオクラブ(KGC)は2025年度公益財団法人東京応化科学技術振興財団第20回「科学教育の普及・啓発助成」に採択されました。

KGC科学教室の取組<目次>

- 2025年度KGCの取組

- 「科学教育支援ボランティア かわたなガリレオクラブ(KGC)について」

- 3月「KGCプレ体験講座〜ビー玉転がし装置をつくって遊ぼう」

- 4月「タネは旅する〜飛ぶ種と飛び続ける物体」04.19

- 5月「偏光板であそぼう」05.17

- 6月「床面スレスレを地面効果で飛ぶ物体」06.21

- 7月「コマで遊ぼう〜よく回るコマをつくろう」07.19

- 9月「科学の原理原則・イメージを知る楽しさを感じよう〜しゅぽしゅぽ」09.27

- 10月「手作りCD分光器を使って、光の秘密を解き明かそう」10.18

- 11月「不思議な動きをする物体」11.15

- 12月「研究者訪問講義(九州工業大学)<超伝導体による浮上実験>」12.20

- 1月「火星ジオパークの旅にでかけよう」01.17

- 2月「手作り電池〜キウイ電池からスライム電池」02.21(実施予定)

- 「科学教室ミニギャラリー」

- 「受動歩行」「動くスライム」「立方体万華鏡ラビリンス」「光の三原色」

- <紹介>書籍『目指せ!科学者4』『目指せ!科学者5』

- 身近な科学史

2025年度KGC科学教室実施概要

2024年度科学教室から

理科の世界を広げよう

科学教育支援ボランティアかわたなガリレオクラブの取組

私たちは、子どもたちに、科学工作や実験をとおして、科学や理科の楽しさを伝えることを目的に活動している<科学教育支援ボランティア集団>です。月に一度、地域のコミュニティセンターで、<受講料不要>の科学教室を開催しています。(但し、実験にかかわる費用は無料ですが、持ち帰り可能な科学工作を行う時の材料費は実費負担となります)

月1回、限られた時間の中で実施する科学教室の目的はただ一つです。子どもたちが「科学はおもしろい」「科学は楽しい」と感じる科学教室にしたいということです。あれも、これもと伝えたいことはたくさんありますが、連続的に時間をかけて、学びを積み上げていく学校の授業と違い、私たちにできることは限られています。

ここでは、知識を伝えることが目的ではなく、各テーマ、体験をとおして課題に取り組む中で、子どもたちの「学びの動機付け」に少しでもつなげ、子どもの「理科の世界を広げたい」と考えています。毎回テーマについて必要となる科学的な知識は伝えていますが、できるだけ簡単に、小学生にも分かる内容にして、要点を絞って具体的に伝えるようにしています。

科学教室で、身近な材料を使って行う工作や実験等が、<おもしろい>、<楽しい>と感じられたら、学校での理科の授業にも積極的に取り組み、身近な科学について興味のある分野を自分で調べたりする意欲にもつながっていくと考えています。

2025年度KGC科学教室について

KGC科学教室は2025年度公益財団法人東京応化科学技術振興財団「科学教育の普及・啓発助成事業」と九州工業大学出前講義事業の支援をいただきながら活動しています。第3期KGC科学教室【手作り電池】

KGCプログラムNo.9<もう少し深く学んでみよう>

2月20日(土) 第15回科学教室

<手作り電池〜キウイ電池からスライム電池>

テレビのリモコンや、時計など、電気を使う機器には電池が使われています。私たちの身の回りのものは電池で動くものばかりですが、電池は身近なものでつくることができます。今回は、電池をつくって、そのしくみを確かめてみよう。取り上げるのは「化学電池」と呼ばれる仲間についてです。先ずは果物を使ってフルーツ電池をつくろう。様々な果物の中で、どれが電池になり、電池にならないものはどれかなど、実験で確かめてみることにしよう。電池をつくるには何が必要か、実験で確かめることができたら、キャンプなどで燃料として使われる備長炭を使った電池や他の電池にも挑戦してみよう。

【KGC受講生の皆さんへ】

【科学実験】・フルーツ電池

・備長炭電池

・スライムを使った電池

【科学トピック】電池の始まり〜ボルタ電池

【材料費】無料

【その他】筆記用具を持参してください。

第3期KGC科学教室【ダジックアース】

KGCプログラムNo.8<もう少し深く学んでみよう> <1月17日(土) 実施済>

第14回科学教室

<火星ジオパークの旅にでかけよう>

火星の不思議な輝きと天空における複雑な動きは、古代から「戦い」や「災厄」、「社会の天変地異」等と結びつき、様々な解釈が行われてきました。ローマ神話では火星(Mars)は戦争の神として崇拝され、ギリシャ神話では火星(Ares)は戦争と混乱を象徴する神でした。現代では、衛星や探査機などの調査を通して、火星全域について様々な科学的情報を詳しく知ることができるようになりました。

今回は「火星の歩き方」(光文社新書)をガイドブックに、やがて火星を旅行できるようになると仮定して、<火星一周ジオリーズムの旅>に出かけることにしよう。

最初に「そもそも火星はどんな星なのか?」について、これまで観測されたデータ等をもとにして確認し、火星探査の歴史についてもNASAの映像等で振り返ってみよう。宇宙船の着陸について、<ミニ エッグドロップ実験>通して、落下の衝撃を抑える工夫についても体験してみよう。

最後は<火星儀>の工作とダジックアース火星を使って<気球でまわる火星一周ジオパークの旅>に出かけよう。

*ダジック®は登録商標です。ダジック・アースとは、地球や惑星についての科学を楽しんでもらうために、学校や科学館や家庭で、地球や惑星を立体的に表示するプロジェクトです。NPO法人ダジック・アース・プロジェクトと京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻が中心になって進めています。⇒ダジック・アース ホームページ

【KGC受講生の皆さんへ】

【科学工作】・火星儀工作

・ミニエッグドロップ用プロテクター工作

→ミニエッグドロップ実験

【科学トピック】「火星の歩き方」臼井寛裕他著(光文社新書)

【演示】ダジック火星

【材料費】200円

【その他】筆記用具とハサミを持参してください。

火星ジオパークの旅にでかけよう

第2期KGC科学教室【クリスマス・レクチャー】

<研究者訪問講座> <12月20日(土) 実施済>

第13回科学教室

《九州工業大学 科学実験講座 》

超伝導体による浮上実験

〜超伝導体と磁石はどう違うか?〜

イギリスではクリスマスシーズンに子供たちへのプレゼントとして科学講座(クリスマス・レクチャー)が開かれてきました。マイケル・ファラデーが1860年に行ったクリスマス・レクチャーの内容は日本でも『ロウソクの科学』として出版されています。KGクラブでも 九州工業大学情報工学研究院物理情報工学研究系 教授 小田部荘司先生を講師にお迎えして、クリスマス・レクチャー「超伝導体による浮上実験」を波佐見町総合文化会館(ウェイブホール 11:00〜12:30)で開催します.

本講座は九州工業大学出前講義事業と公益財団法人東京応化科学技術振興財団「科学教育の普及・啓発助成」の支援をいただいて実施します。

<超伝導について>

近年、AIやデータセンター、電気自動車など、社会全体で電力消費が急増しています。こうした時代において、省エネや高効率な社会インフラの基礎技術として、超伝導は重要な役割を担っています。

「磁石が浮く」実験を通して、摩擦や抵抗のない世界、そして電気抵抗ゼロという現象を体感できます。リニアモーターカーや量子コンピュータといった最先端技術の原点を学ぶことで、科学の面白さや不思議さ、理科の世界を広げる機会になります。

【KGC受講生の皆さんへ】◎筆記用具を持参してください。費用負担はありません(無料)

◎欠席される場合には、KGC事務局宛にメールで連絡をお願いします。

超伝導体による浮上実験

第2期KGC科学教室【物体の運動2】

KGCプログラムNo.7「もう少し深く学んでみよう」 <11月15日(土) 実施済>

第12回科学教室

《不思議な動きをする物体》

これまで「飛ぶ物体」や「回転する物体」をテーマに科学教室を実施してきました。今回は、モーターやゴムなどの動力なしで、「不思議な動きをしながら動く物体」を工作してみよう。

前半は、全体を左右にゆれ続けさせながら、トコトコと斜面を下りてくる物体(受動歩行物体)「トコトコくん」を工作し、坂道を歩かせてみよう。最先端の二足歩行ロボットも、こうした基礎研究からヒントを得て、モデル化やロボット設計法につなげてきました。

後半は、球形ではないのに転がる物体「オロイド」をつくろう! ボールのように形が丸いものは、スムーズに転がり、サイコロのように角のあるものは止まってしまいます。ところが、この物体は、床の上を不思議な動きをしながらスムーズに転がっていくことから、転がり移動ロボットや複雑な地形でも歩き通すロボットの研究などにも使われます。

もう一つ、2個のリングの重心の高さが常に一定で転がる「ツーサークルローラー」も工作してみよう。完成したら、実際にこれらを転がして不思議な動きを楽しもう。

せっかくだから、工作物を利用して、物体の重心と回転の不思議について、ちょっぴり学んでみることにしよう。

【科学工作】トコトコくん、オロイド、ツーサークルローラー

【科学トピック】「歩くモアイ仮説:考古学的証拠、実験的検証、そして批判への反応」カール・P ・リポ

【材料費】200円

不思議な動きをする物体

≪タミヤ 重心移動歩行ロボット≫は重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩く、2足歩行ロボットです。モーターの回転を往復運動に変換し、左右の重心移動を創り出して、2足歩行を実現した、楽しく、アイデアがたくさん詰まったロボットです。<重心移動ユニット>が左右に移動することで体が傾き、浮いた足が前に振り出す動作を、左右に揺れながら繰り返して前進します。

一方、電池やモーターなどの外部動力を使わず、重力を主なエネルギー源として動いている ≪トコトコくん≫は、片足が坂道に接地している間、もう一方の足が空中に持ち上がると、重心が足の前に移動して前に傾き、空中にある足は前に振り出されます。振り出した足が着地する時に、片方の足が持ち上がり、この動作を繰り返すことで前進します。

重心移動歩行ロボットは、kGクラブ受講生のA君が工作を引き受けてくれて、見事完成させました。

重心移動歩行ロボットとトコトコくん

第2期KGC科学教室【光の秘密2】

KGCプログラムNo.6「もう少し深く学んでみよう」<10月18日(土) 実施済>

第11回科学教室

《手作りCD分光器を使って光の秘密を解き明かそう》

光の直進と屈折についての簡単な実験を終えたら、虹を閉じ込めたような不思議な箱を工作して、のぞいてみよう。その後、光の秘密を解き明かすために、CD分光器を工作して、太陽や電灯等の光を分光して、スペクトルのようすを観察してみよう。君たちが見ている太陽の光は、CD分光器で観察するとどのように見えるだろうか? スペクトルを確認し、その理由を学んだあとは、人工の光(蛍光灯など)も観察してみよう。観察したスペクトルは太陽と比べてどんな違いがあるだろうか? 光の3原色の実験もやってみよう。これらの実験をとおしてニュートンが見つけた光の秘密を見つけよう。

(分光は「光を分けること」、スペクトルとは「分けた結果見える光の帯」詳しくは第11回科学教室で)

【科学工作】分光シート万華鏡、CD分光器 ⇒ スペクトル観察

【演示実験】光の直進と屈折、三角プリズム、虹を作る実験、光の3原色、光の波長(直視分光器)

【科学トピック】「光のスペクトルと原子」板倉聖宣著(仮説社)*サイエンスシアターシリーズ

【材料費】200円

手作りCD分光器を使って光の秘密を解き明かそう

第1期KGC科学教室【物体の運動1】

KGCプログラムNo.5「もう少し深く学んでみよう」<7月19日(土) 実施済>

第9回科学教室

《よく回るコマをつくろう》

コマは回っている間、なぜ倒れないのだろうか?今回は「倒れずに、よく回るコマ」を良いコマとして、その条件を実験で確認してみることにしよう。いろいろな形をしたコマの重心を求め、心棒をさして回転させる実験をおこない、トルクと重心について学ぼう。どんな物体でも、重心の位置に心棒を通すことができれば、コマになるのだろうか?重心の位置やコマの形、コマの重さなどを比べて、コマを回して、その条件を探ってみよう。

白色と黒色だけで描いた模様が、コマを回すと、いろいろな色が見えてくるベンハムのコマや色が消えるニュートンのコマを工作し、不思議を体験しよう。最後は、みんなで工作したコマを回して回転時間を競ってみよう。

【科学工作】様々な形をしたコマ、ベンハムのコマや色が消えるニュートンのコマ

【演示実験】コマの重心を求めてみよう

【科学トピック】「独楽の科学」山崎詩郎著(講談社)

【材料費】200円

《よく回るコマをつくろう》

《工作したCDこまに下記のデザインシートを装着し不思議を体験してみよう》

〇ボストン大学理科数学教育センターの「プロジェクトLITE:実験を通じた光の探究」サイトでは、CDコマに装着できるように設計されたデザイン(こまの表面パターン)が12種類公開されています。(但し9,10はストロボ用なので今回は除きます)

PDFをダウンロードし印刷して切り取り、中心をペットボトルのふたの大きさに抜きとると、そのまま今回工作したCDコマの上に装着できます。回転させるとそれぞれ不思議な見え方を体験できます。(KGC事務局でも実際にやってみました)

*番号1,2,3,4はベンハムのコマで、白黒なのに回転により彩度の低い赤、緑、青の外観を生み出します。

*番号5,6は混ざり合って他の色を生成しますが、これは通常の色を混合する概念とは違っています。

*番号7,8 のコマは、高速で回転させると実際には存在しないリングが見え「マッハバンド」(錯視)を体験できます。

*番号11,12のコマはニュートンとマクスウェルが初めて用いたデザインです。高速回転させて白色を再現しようとしても、実際には灰色しか生成されません。→ボストン大学理科数学教育センタープロジェクトLITEのサイト

第1期KGC科学教室【地面効果翼機】

KGCプログラムNo.4「もう少し深く学んでみよう」<6月21日(土) 実施済>

第8回科学教室

《床面スレスレを地面効果で飛ぶ物体》

地面効果翼機は「地面効果」(水面では海面効果)で揚力増加と抵抗を減少させて、地表ないし水面から数十センチ〜数メートルほどの高度で航行する物体です。自然界でも鳥の翼が地面や水面の近くで性能が高まることが知られています。

人力のみで空を飛ぶ<鳥人間コンテスト>でも機体を海面スレスレで飛行させ、極限まで海面効果を利用し距離を稼いでいます。物体が飛ぶ原理や地面効果、海面効果の事例、揚力について学んだ後は、地面効果翼機を工作して、みんなで走らせてみることにしよう。

【科学工作】地面効果翼機

【科学トピック】

「児童を対象とした科学教室用の教材開発ー飛ぶ仕組みを理解するための地面効果翼機の製作」増淵寿著

「新しい離島モビリティの一つになるか?『空飛ぶ船』(海面効果翼船)」(長崎県企画部)

【材料費】無料

《地面効果翼機》

第1期KGC科学教室【偏光板の世界】

KGCプログラムNo.3<5月17日(土) 実施済>

第7回科学教室

《偏光板であそぼう》

<偏光板>は、あるひとつの方向に振動する光の成分だけを通過させるように作られていて、<偏光板>をテーマにすることで<波としての光>を学ぶことができます。

2枚の偏光板の間に透明なプラスチックのスプーンを置いて<光弾性>(こうだんせい)と称される現象や偏光板の光の振動の向きを変える働きを利用した<偏光板万華鏡>、壁を通り抜ける<ブラックウォール>を工作して、偏光板の性質を確認し偏光板を使って遊んでみよう。偏光板はテレビやスマートフォンなどの液晶画面等、私たちの身近なところで使用されていることも紹介します。

【科学工作】ブラックウォ―ル、偏光板万華鏡

【科学トピック】「東工大 Science Techno の理系脳を育てる工作教室」大谷尚登監修(主婦の友社)

【材料費】200円

《偏光板の世界》

第1期KGC科学教室【旅する種】

KGCプログラムNo.2<4月19日(土) 実施済>

第6回科学教室

《飛ぶ種と飛び続ける物体》

植物は子孫を残すため、種子を動物にくっつけたり、水や風を使って移動させています。それぞれ「動物散布」、「水散布」、 「風散布」とよばれていますが、全く受け身ではなく、種子は自然の力をうまく利用するために様々な工夫をしています。

今回 は「風散布」を取り上げて、飛び方と種子のつくりやはたらきがどのように関係しているか、アルソミトラやフタバガキの種子と種子模型を飛ばし飛び方を観察してみよう。研究によれば、アルソミトラの滑空中の揚力係数は0.35となり、飛行機の巡航中の値にほぼ一致しており(「タネは旅する」中西弘樹著 八坂書房)、アルソミトラは飛ぶための理想的な形をしています。アルソミトラをヒントにして、飛ぶ物体をデザインしてみよう。ScienceToyMakerのWalkalong Glider を参考にして実際に飛ばしてみよう。

【科学工作】飛ぶ物体、種子模型

【科学トピック】「タネは旅する 〜 種子散布の巧みな植物」中西弘樹著 (八坂書房)

【材料費】200円

タネは旅する

第1期KGC科学教室【工作体験講座】

KGCプログラム1<2月15日(土) 実施済>

2025年度工作体験講座

《「ビー玉転がし装置」》

「くまもと学びサポート」発案のビー玉転がし装置は、いつの時代でも子どもたちに人気のある工作です。ラッパ型のクルーンという装置でビー玉を転がすと、ビー玉がくるくると渦巻いて中心に向かって落ちていく単純な装置ですが、ゴールに標的を設定することで、各自オリジナルのピタゴラ装置として楽しむことができるからです。

KGCでは3月に科学教室導入講座として、ビー玉転がし装置を工作しました。「クルーンの中で、ビー玉がすぐに中心に落ちないのはなぜか?」「だんだん内側に向かっていくのはなぜか?」など、工作をとおして<なぜ>を引き出す装置でもあります。さらに「スタートからゴールまで、身近にある材料を使って、完走するのにちょうど10秒かかるようにしてみよう」等、遊びの中に時間の要素を加えるだけで、創造性を育てる場にもなります。

海外では、ビー玉チャレンジ<Marble Run Challenge>のように、STEM教育の一環として「ビー玉ができるだけ長く転がり続けるコース」を、子どもたちに設計・構築させ、ゆっくりと転がし続けるために、重力、摩擦、抗力を調べさせているところもあります。 (*「STEM教育」は「Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)」の頭文字を取った造語、これら理工系の知識を統合的に学ぶ教育))

【科学工作】ビー玉転がし装置

【科学トピック】「Marble Run Challenge: Build a design that takes exactly 60 seconds」(TKSST)

【材料費】無料

《ビー玉転がし装置》

第1期KGC科学教室【しゅぽしゅぽ】

<9月27日(土) 実施済>

第10回科学教室

《しゅぽしゅぽ》

《科学の原理原則・イメージを知る楽しさを感じよう》をテーマに、外部講師による大道仮説実験「しゅぽしゅぽ」を実施しました。 講座では、予想を立て、結果を実験で確かめながら、段階を追って、テーマについて楽しく学ぶことができました。

【費用負担】無料

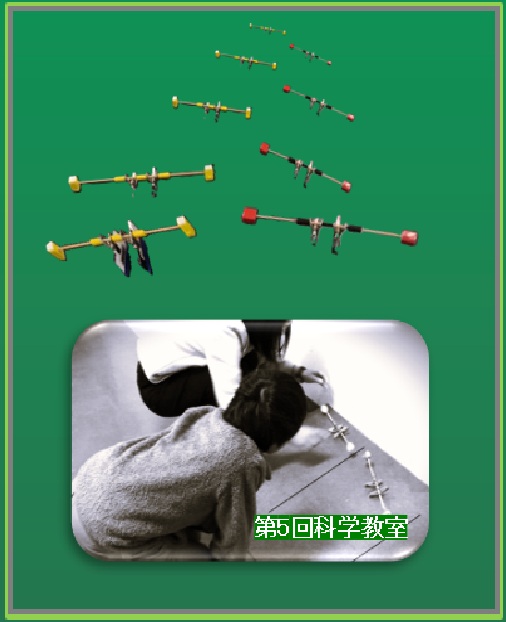

2024年度 KGC科学教室から

第5回科学教室「坂道を歩く物体」

今回は「トコトコくん」を製作し、斜面を歩かせました。「トコトコくん」とは、モーターやゴムなどの動力は使わずに、2足歩行によって坂道をトコトコと下りてくる物体のことです。「トコトコくん」を、斜面に置くと、音を立てながら、ゆっくりと下りていきます。

そのためには、「トコトコくん」が左右にゆれなければうまくいきません。斜面を歩行して下り続けるためには、絶えず全体が左右にゆれ続け、片足が空中にある間に、前に踏み出すことが必要だからです。うまくいくと「トコトコくん」が斜面を降り続ける間、位置エネルギーが運動エネルギーに変わり、ゆれも小さくならずに降りていきます。

第4回科学教室「手に取って運べる水と動くスライム」

この世界は全てが何らかの物質によってできていて、化学はこれらの物質の性質や働きを知り化学反応によって、新しい物質を作り出す学問です。今回は身近な化学反応として「手に取って運べる水」と「スライム」にチャレンジしました。

「手に取って運べる水」は、アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムからつくりますが、この実験はダブリュオウホウ<Ooho>と称され、食べられる食品技術として知られています。後半はスライムに鉄粉を混ぜて、磁石を近づけ、「動くスライム」に挑戦しました。

第3回科学教室「立方体万華鏡ラビリンス」

立方体華鏡ラビリンスのオリジナルは 1974年ヤマザキミノリ氏により考案された「立方体万華鏡キューモス《CUMOS cubic cosmos scope since 1974》」です。佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》は立方体万華鏡の発案者ヤマザキミノリ氏とオリジナル立方体万華鏡を製作されていて、《カラフルな宇宙をイメージしたオリジナル立方体万華鏡》等、毎回素晴らしい作品を展示されています。

第3回KGC科学教室では『ゆめぎんが立方体万華鏡』を参考にして工作にチャレンジしました。

第2回科学教室

「ニュートンも心ひかれた光の秘密〜虹を閉じ込めたような不思議な箱〜」

科学教室ミニギャラリー

超伝導体と磁石はどう違うか?

・実験

☆手に取って運べる水

☆伸びるスライム・磁石スライム

・偏光板を使って光弾性などの実験

・科学工作

☆「ブラック・ウォール」

☆「偏光板万華鏡」

書籍『目指せ!科学者5』の紹介

先日『目指せ!科学者5(発行・発売 株式会社北野書店)』を東京応化科学技術振興財団よりいただきました。今回は、科学技術の振興に特に優れた功績をあげた研究者を表彰する「向井賞」(東京応化科学技術振興財団)を受賞した科学者2名の日本の最先端の研究について、わかりやすく紹介しています。その他、研究者を目指す学生の参考になるよう、大学の研究室の様子、先輩からのアドバイスなども掲載しています。

「理系に進んだそのあとの世界」について、将来のイメージをつかめるように、様々な分野で活躍する研究者インタビューも掲載されています。研究職の仕事は大きく分けて3種類あり、それぞれの研究の目的や性質が異なります。大学の研究者は「0を1にする」、企業の研究者は「1を10にも1000にもする」、公的機関の研究者は「本当に1なのか、本当に10なのか判定する」として、3名の研究者の具体的な研究について紹介しています。

出版年月日(2025/12/07)

『目指せ!科学者5』の目次

様々な分野で活躍する研究者インタビュー・理系に進んだそのあとの世界/第1章 人工光合成型光触媒の開発/第2章 ダイヤモンド電極の機能開拓と応用展開/公益財団法人東京応化科学技術振興財団の活動 科学技術の振興と発展に貢献/第3回「科学教育の普及・啓発助成団体表彰」活動奨励賞受賞 サイエンスぽけっと/第3回「科学教育の普及・啓発助成団体表彰」活動奨励賞受賞 子どもサイエンスフェスティバル実行委員会

書籍『目指せ!科学者4』の紹介

KGC科学教室は公益財団法人東京応化科学技術振興財団「科学教育の普及・啓発助成事業」の支援をいただきながら活動しています。先日『目指せ!科学者4(発行・発売 株式会社北野書店)』を財団よりいただきました。

子どもの笑顔が最高の報酬であり、<教えるのではなく「科学はおもしろい」と感じてもらいたい>の理念で長年にわたってボランティア活動されている団体の紹介や世界の最先端で研究されてる研究者や研究内容の紹介、研究室訪問、学生インタビュー等、理系をめざす青少年が具体的なイメージを持つことができる内容になっています。

研究者インタビューでは「興味が持てることを一生懸命やること、それが一番ですね。…欠点があるけど、自分が好きなところ、とがったところをどんどん伸ばすと、へこんでいる欠点が隠れちゃんですよ。本当に好きなことを、人の目を気にせずとことんやってほしいと思います。(研究者 井上晴夫東京都立大学特別先導教授)」など、青少年への温かく熱いメッセージにふれながら、研究者になるために大切なことを学ぶことができます。出版年月日(2025/06)

『目指せ!科学者4』の目次

〜きみもわたしも探求心〜子どもの「笑顔」が最高の報酬です/第1章 可視光による光化学と人工光合成/第2章 イオン液体による有機イオ二クス材料の開発/公益財団法人東京応化科学技術振興財団の活動 科学技術の振興と発展に貢献/第2回「科学教育の普及・啓発助成団体表彰」活動奨励賞受賞 おもしろ!ふしぎ?実験隊/第2回「科学教育の普及・啓発助成団体表彰」活動奨励賞受賞 ニコニコ科学研究所

書籍「目指せ!科学者」シリーズは(株)北野書店さんのサイトで購入できるほか、Amazonなどのサイトからも購入できます。

理科の世界を広げよう【受講生募集中】

受講生募集中 「東大ジュニア工学教育プログラム 人生はチャレンジだ! 先輩・研究者が語る進路と人生の挑戦」締切:2/26(会場参加は2/11)

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25acs/

(ジュニア工学教育プログラムのHPより)

進路に迷ったとき、将来何をしたいのかわからないとき。そんなときこそ、誰かの“チャレンジの物語”が力になります。工学系研究科長・工学部長の加藤泰浩先生をナビゲーターに、菊川怜さん、山崎直子さんなど、多彩な分野で活躍する先輩たちや現役の教授が、中高生の頃の思いや、これまでとこれからのチャレンジ、人生の楽しみ方を語ります。あなたの“未来のヒント”と、一歩踏み出す勇気を見つけてみましょう。

多彩な分野で活躍する東大工学部の卒業生が登壇!

工学部長の加藤泰浩先生をナビゲーターに、女優の菊川怜さん、宇宙飛行士の山崎直子さん、工学部の齊藤英治教授が、自身の体験をお話します!

実施日 2026年3月1日(日)13:00〜16:00(オンラインは受講可能人数制限なし)

受講可能人数

会場:1,000名(応募者多数の場合は抽選)

オンライン:制限なし

対象

対面:中高生とその保護者の方限定(保護者は2名まで)

オンライン:どなたでもご参加いただけます

東京大学メタバース工学部への招待

年齢、ジェンダー、立場、住んでいる場所などに関わらず

すべての人が工学や情報を学び その先のキャリアを考える学び舎

それがメタバース工学部の目指す未来です

受講生募集中 「東大ジュニア工学教育プログラム みんなで学ぼう!生成AIってなあに? 〜小学生向け生成AI入門講座〜」

(ジュニア工学教育プログラムのHPより)

対 象:主に小学生とその保護者ですが、それ以外の方も参加可能です。

申込締切:2026年 3月21日(土)9:00(受講可能人数制限なし)

申 込:https://77bd2461.form.kintoneapp.com/public/25aae

実施日 :2026年3月21日(土)9:00〜10:00 (受講形式 オンラインのみ)

理科の世界を広げよう【身近な科学史】

○ガリレオ、木星の衛星を発見 1月7日(1610年)

この日、ガリレオは望遠鏡を通して、木星が小さく明るい複数の天体を従えていることを見つけました。初めは恒星と考えたようですが、毎日観測を続けていく中で、衛星であることに気づきました。当時、天動説の考え方から、衛星を持つのは地球だけと思われていましたが、木星も衛星を持っていることが確認されたことで、やがて天動説の崩壊につながっていきました。

【さらに詳しく】 →NASA:410年前,<ガリレオ>木星衛星発見

○フーコーの振り子を公開実験 1月8日(1851年)

この日、フランスの物理学者 レオン・フーコーは、地球が自転していることを実験によって直接示す歴史的な観測に成功し、公開実験を行いました。パリのパンテオンの天井から28㎏のおもりをつけたワイヤーを吊り下げて振動面が回転していくことを実証しました。昨年10月に訪れた国立科学博物館にもフーコーの振り子が展示されていて、フーコーの振り子の動きを通して地球の自転を直接目にすることができました。長崎県でも福済寺(長崎市)に平和への願いを込めたフーコーの振り子が設置されていますが、市観光課によると、経年劣化のため、動作については調整中とのことでした。見えない地球の動きを、人間の知恵と工夫で“見える現象”に変えたこの日を記念して、1月8日は「地球自転の日」とされています。

【さらに詳しく】 →「フーコー振り子ひとつばなし」

○オポチュニティ火星着陸 1月24日(2004年)その1

この日、オポチュニティが火星に着陸し、1 月 3 日に着陸した双子の探査車「スピリット」と同様に、岩石や土壌を分析し、写真を地球に送信しました。第14回科学教室では火星着陸の大変さについて一緒に考えてみましたが、「スピリット」と「オポチュニティ」は、着陸時には、それぞれエアバッグの塊に包まれ、表面を約30回バウンドして停止,空気が抜けて、劇的な着陸成功となりました。今回の火星でのミッションは、かつて赤い惑星の表面に水が流れていた証拠を探すことでしたが、「私たちの双子の探査機は、湿潤な初期火星が存在したことを証明した最初の探査車です」(NASA マット・ゴロンベック)と、その後、大きな成果を発揮しました。

現在、鹿児島市立科学館では3月29日まで火星探査の企画展「火星探査〜火星を見つめ、訪れ、夢を抱く〜」が開催されており、バイキング模型やキュリオシティ模型等も展示されています。いつの時代でも、人類がまだ見たことのない場所へと冒険を続ける取り組みは、人をひきつけ、人の心を鼓舞します。

【さらに詳しく】 →着陸から20年:NASAの双子の探査車が火星科学をどう変えたか

○オポチュニティ火星着陸を見学し科学者の道を 1月24日(2004年)その2

この日、高校生のアビゲイル・フレーマンは、JPL(NASAジェット推進研究所)に招待され、オポチュニティの着陸を目にすることができました。第14回科学教室でもNASAの映像を引用し、火星着陸成功時のスタッフの緊張と歓喜する様子を見ましたが、彼女もオポチュニティ無事着陸の信号が返ってきたときの、人々の興奮を目の当たりにすることができました。

この体験は、彼女が惑星科学の科学者を目指すきっかけとなりました。セントルイス・ワシントン大学で地球惑星科学の博士号取得後、火星地質学者としてのキャリアを積み、数年後にはJPLに戻り、オポチュニティの科学チームを率いました。現在、キュリオシティの副プロジェクトサイエンティストとして活躍しています。彼女が学んだタコマ・パーク中学校とモンゴメリー・ブレア高校での理科とコンピュータサイエンスの先生方との素晴らしい出会いの上に、彼女自身の更なる理科の世界を広げるこの啓発的な体験が惑星科学者への道を拓きました。

【さらに詳しく】 →アビゲイル・フレーマン